예술인 커뮤니티

알리기윤진섭 초대전 합니다

사물의 언어

일시 : 2024.11.20.(수)-12.11(수)까지

오픈시간 13:00-17:00(월,화 휴무)

오픈행사 :2024.11.20.(수) 오후5시

장소 : 2기적팩토리 (031-423-9070)

안양시 동안구 귀인로190번길 90-15 지층

사물의 언어에 대하여

일상을 살면서 눈에 띄는 사물로 뭔가를 만든 지도 근 오십 년이 다 돼간다. 초기의 것들 중 대개는 없어졌고 몇 개는 남아 옛 향수를 부추긴다.

일상적 사물은 사람과도 같다. 사람들과 사물들에 둘러싸여 세상을 살아간다. 좋은 사람과 싫은 사람이 있는 것처럼 평범한 사물들 중에서도 유독 눈길을 끄는 것들이 있다. 사물이 자신의 존재를 타전하는 순간이다.

사물이 자신의 존재를 알렸다고 해서 곧바로 의미를 낳는 것은 아니다. 내 쪽에서 감응이 있어야 한다. 소위 궁합이 맞아야 하는 것이다.

사물과 만나면 대화가 시작된다. 넌 누구니? 내가 물으면 짧은 대답이 돌아온다. 난 부러진 삽이야. 혹은 난 소 갈비뼈야, 하는 식으로.

그렇게 만나 시간이 지나면 이야기가 탄생한다. 때로는 이야기를 만들기도 하는데, 그럴 땐 상상력이 기민하게 움직일 경우다. 어쩌다 전시라도 하면 관객들이 사물들을 보고 느낀 다양한 반응이 배가돼 이야기는 점점 더 재미있어진다. 사물이 스스로 독립해 세상을 살아가게 되는 것이다.

선택된 사물은 줍는 순간이 한 살이다. 새 생명을 얻었기 때문이다. 1976년에 발표한 <매개항>은 얼음이 녹는 과정을 찍은 개념미술 경향의 사진 작품인데, 올해 마흔 여덟 살이다. 덕수궁 국립현대미술관에서 열린 한국미술대상전에서 입선한 나의 데뷔작이다.

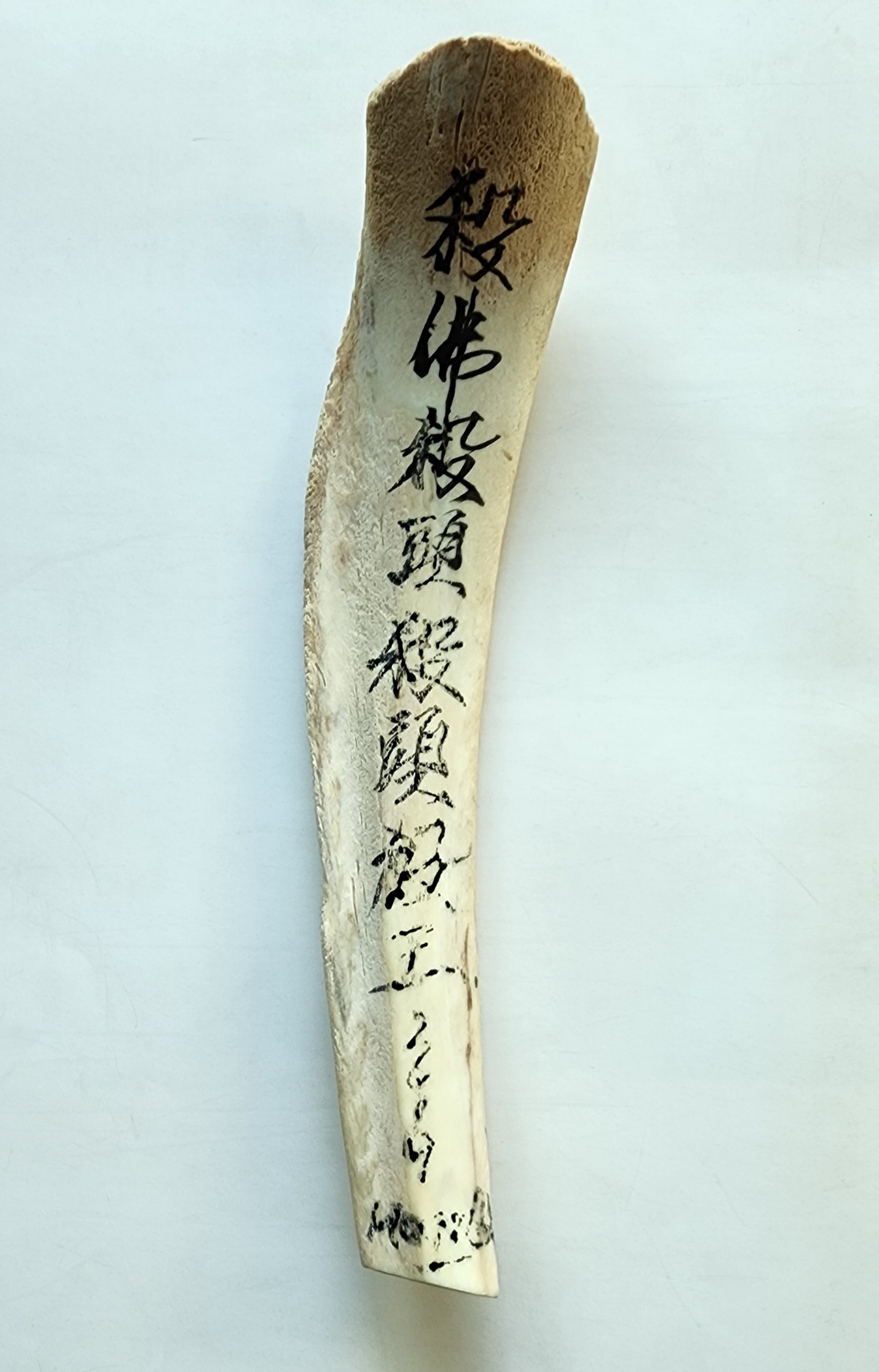

오래전 중국의 한 파티에서 갈비찜을 먹었는데 멋진 뼈가 마음에 들었다. 귀국 후 어깨가 뻐근할 때마다 이 뼈를 손에 쥐고 탁탁 치면 시원했다. 어느날 붓으로 뼈에다 <殺佛殺頭 殺頭殺王(살불살두 살두살왕)>이라고 썼다. "부처를 만나면 부처를 죽이고 뒤샹을 만나면 뒤샹을 죽여라. 뒤샹을 만나면 뒤샹을 죽이고 왕치를 만나면 왕치를 죽여라."라는 뜻이다.

왕치(王治)는 나의 백여 개 되는 예명 중 히나다.

이렇게 계속 스스로를 부정하면서 살아갈 것이다. 부정하지 않으면 존재도 없다. 할!

2024년 11월 8일

왕치/王治/Wangzie/윤진섭

HanQ aka Yoon Jin Sup,《살불살두 살두살왕(殺佛殺頭 殺頭殺王)》, 28x5.5cm, 소뼈 위에 먹, 2019

나는 왜 사소한 것들에 관심을 갖는가?

죽은 파리, 쌀알, 영수증, 쓰다 버린 단추나 상자 등등을 모으는 일이 어느덧 나의 취미가 돼 버렸다. 쿠르트 쉬비터스가 불안한 1차대전의 와중에서 자신의 아파트를 온갖 잡동사니들로 채우고 '메르츠 바우(Mertz Bau)'라 이름을 붙인 행위가 절실하게 다가오는 요즈음이다. 나는 그런 그의 세계를 가스통 바슐라르를 약간 빗대 '사물의 몽상학'이라 부르련다. 사물에 관한 몽상은 자유를 찾으려는 몸짓이다. 상상할 수 있는 자유, 꿈꿀 수 있는 자유, 하찮은 사물들과 대화를 나눌 수 있는 자유는 곧 시적 영역의 확장에 다름 아니다. 그것은 또한 거대담론에 대한 저항이기도 하다. 인간을 옥죄는 이성과 논리에 대한 저항이 바슐라르의 물질적 상상력을 낳은 것처럼, 사물과의 대화는 인간의 정신을 고양시킨다. 서로 관계가 없어보이는 사물들을 한 자리에 콜라쥬하는 순간은 내겐 더없이 행복한 순간이다. 모아둔 기차표 한 장은 애틋한 이별의 정한을 간직하고 있다. 구체적인 날짜와 장소가 적혀있는 그것은 과거를 소환해 지금 이 자리에서 현재화된다. 나는 그 옆에 죽은 파리의 시신을 놓는다. 그 파리는 얼마 전에 책장 밑에서 우연히 발견한 것이다. 파리의 비행은 파리의 입장에서 보면 여행이었을 것이다. 그것을 먹이를 찾기위한 이동으로 보는 것은 인간의 지나친 자의적 해석이 아닐까?

바슐라르 류의 몽상의 시학이 빛을 발하는 지점은 바로 여기다. 기차표와 파리에게서 벌어진 사건은 시간도 다르고 장소도 각기 다르다. 그러나 그것들은 나의 상상력 속에서 용해돼 제2의 사물로 전이되기에 이른다. 여기서 무엇보다 중요한 것은 관객의 개입이다. 만일 이 콜라쥬 작업이 하나의 작품으로 전시장의 벽에 걸린다면 필연적으로 관객의 개입이라는 제3의 사건이 벌어지게 된다. 따라서 사건은 1. 최초의 사건, 2. 작가의 개입, 3. 관객의 개입으로 전개되는데, 그 사이에 비평적 개입이 따름으로써 사물과 사건의 의미는 더욱 증폭되는 것이다.

과연 굳건했던 거대한 바위가 부서져 형성된 작은 모래알들이 밤하늘의 별처럼 반짝이는 시대는 올 것인가?

2018년 9월 30일 Very Funny G.P.S/윤진섭

OMANA, 25.5x5.5x1cm《가장 정직한 사물/THE MOST HONESTY OBJET》, 손 안대고 코풀기 기법, 2024.10.25.

무림의 고수

싸움의 최고수는 수만 명의 적이 포진하고 있는 적진에 혈혈 단신으로 들어간다. 이때 가장 중요한 건 자신을 잊는 것이다. 공기가 된다. 아다시피 공기는 사람의 눈에 보이지 않는다. 그러니까 당연히 수만 명의 적군은 있으나 마나다.

미술의 경우 마르셀 뒤샹에게 그 이전의 미술은 말하자면 수만명의 적이었다. 선사시대의 동굴벽화 이래 수만년 동안 유지돼 온 눈으로 보는 미술의 역사. 뒤샹은 그것을 가리켜 망막(retinal)의 예술이라고 불렀다. 어느날 실패한 입체파 작가인 그는 깨달았다. 니기미, 이렇게 해선 승산이 없다. 그렇다면? 제시하자. 명명하자. 그건 눈으로 즐기는 게 아니니까. 그래서 가명으로 변기를 출품하고 시치미를 뚝 뗐다. 사건이 난 것이다. (중략)

그로부터 세월이 한참 지나 뉴욕에서 멀리 떨어진 한국에서 태어난 윤 모씨는 어느 날 생각에 잠겼다. 윤씨의 아버지는 1908년 생, 어머니는 1912년 생이다. 계산해 보니 뒤샹의 자식뻘이다. 이런 세상에, 여기에는 태생적 한계가 있지 않은가?

기미 독립 선언문을 낭독한 1919년의 2년 전에 뒤샹은 '샘'을 발표한 것이다.

순간, 윤씨는 정신이 아득해 졌다. 니기미, 이렇게 해선 승산이 없다.

그래서 그는 자신을 잊기로 했다. 공기가 되지 않으면 안 된다. 나름 무림의 최고수가 아닌가?

그 순간, 윤씨의 눈에 수만 년에 걸친 인류 미술의 역사는 있으나 마나였다. 공기니까.

곰곰히 생각해보니 뒤샹이 세상을 떠난 1968년은 팩스가 나오기 전이다. 지금은? SNS의 시대, AI의 시대가 아닌가? 수 만 개의 가명을 지닌 아바타 분신의 탄생이 기술적으로 가능한 시대. 미래의 어느날 세계가 한 개인에게 미학적으로 지배될 날이 올 것이다. (중략) 부처님 손바닥 위의 손오공처럼 터럭 몇 개 뽑아 후 불면 수 백, 수 천 명의 아바타 분신이 가능하다. 증강현실. 뒤샹의 시대에 이런 혁혁한 기술적 진보는 없었다. 그런데 아직도 현대미술이 뒤샹의 손바닥에서 벗어나지 못 한다고? 장담컨대 새로운 미술의 혁명은 장차 한국에서 태어날 것이다.

윤 모씨의 예명은 현재 80 여 개가 넘는다. 조선시대 말, 추사 선생의 호는 334개 였다. 그렇다면 윤 모씨는 추사의 후예가 아닌가? 아아, 유구한 전통이여! 지극히 아방(avant-garde) 하구나!

그리하여 윤 모씨는 지금도 왕성하게 자아분열을 하는 중이다.

- 3. 12. Nolja

추신 : 지금 이 시각 외국의 내 친구들은 구글 번역기가 번역한 이 글을 읽을 것이다. 그리고 완벽하게 번역되지 않은 글을 읽으며 때로는 의아하게 생각할 것이다. 그러나 친구들이여. 다 알면 재미가 없으니 적당히 반 만 알게나. 완벽하게 이해가 안 되는 거, 그게 삶 아니겠는가?

.내 친구인 고스톱 도사가 어느날 말했지. 운칠기삼(運七技三), 제 아무리 실력이 있어도 운이 따라주지 않으면 안 돼. 순간, 나는 무릎을 쳤어. 그렇지. 인생은 운이 70%고 실력이 30%야. 성공을 하려면 운이 따라 줘야 해.

이 말이 궁금한 서양인들은 한글을 배우시라. 앞으로 대한민국에는 전 세계의 70% 운이 따른다. 가만히 앉아 있어도 돼. 모시러 올 테니깐. 벌써 그런 조짐이 나타나고 있어. 난 낙관론자거든. 2014년 2월 25일 진자(晉子/Jin Ja)

OMANA,《목매달아 죽은 사람의 집_세잔의 기하학적 풍경에 관한 연구》, 13x19x4cm, FOUND OBJET, 손 안대고 코풀기 기법, 2024.10.25.

사물들(Objet)

내게 지고의 가치가 있는 것도 남에게는 빵 한 조각만큼의 가치가 없는 것이 있다. 오브제(objet)가 바로 그런 경우다. 남이 버린 물건을 주어다 재활용하는 일은 새로운 창조에 버금가는 일인데, 그렇게 만든 것이 남에게는 한 푼의 가치조차 없는 경우가 허다하다. 그런데 역사라는 것은 참으로 묘해서 미술관은, 특히 현대미술관은 오브제의 관점에서 봤을 때 ‘쓰레기박물관’이라 해도 과언이 아니다.

그렇다면 마르셀 뒤샹, 쿠르트 쉬비터스, 백남준, 피에로 만조니, 아르망, 로버트 라우센버그, 이승택, 김구림 등 오브제를 활용한 작품을 만든 아티스트는 일종의 넝마주이가 아닌가?

버려진 쓰레기 틈에서 보석을 찾는 현대의 오브제 아티스트는 시간을 낚는 낙시꾼이다.

작품은 사람이 만들지만, 완성자는 시간이고 관객이다. 시간의 두께가 쌓인 오브제에서는 특유의 향기가 난다. 그것을 가리켜 아우라라 해도 좋고 ‘시간의 층’이라 해도 좋다.

사람에게 인격이 있듯이, 오브제에게는 ‘물격’이 있다. 오브제라 해서 다 같은 오브제가 아니다. 오브제는 발견됨과 동시에 생명이 부여돼 이력이 생긴다.

윤진섭, 2023

OMANA,《먹기엔 너무 큰 딸기》, 9.5x26.4x2cm, 빈 양말곽에 FOUND OBJET, 손 안 대고 코풀기 기법, 2024.10.25.

첨부파일

첨부파일